马克思主义学院思想政治教育专业概况

思想政治教育本科专业可追溯到1941年延安大学成立时的政治教育课,1958年延安大学恢复重建后设立马列主义教研室,1974年开办政教班,1977年设立思想政治教育本科专业, 2018年开始省内一本首届招生,2021年9月学校将本专业调整至马克思主义学院,2021年本专业获批“陕西省一流专业”建设点,2022年获批“国家级一流专业”建设点,目前正在进行师范专业二级认证。2022年学院获批为陕西省第二批重点马克思主义学院。学院以“立足红色圣土,守护精神家园”为宗旨,适应国家基础教育改革发展要求,服务国家和区域发展战略,立足陕北,面向陕甘宁蒙晋毗邻地区, 辐射全国,培养了一大批“下得去、留得住、用得上”的具有延安精神特质的时代新人,也为陕北及毗邻地区培养了一大批优秀的中学思想政治理论课骨干教师。

目 录

一、本科教育基本情况

二、师资与教学条件

三、教学建设与改革

四、专业培养能力

五、质量保障体系

六、学生学习效果

七、特色发展

八、存在问题及改进计划

一、本科教育基本情况

(一)人才培养目标

本专业适应国家基础教育改革发展要求,以立德树人为根本任务,立足陕北,面向陕、甘、宁、蒙、晋毗邻地区,辐射全国,培养具有延安精神特质(信念坚定、求真务实、敢于担当、乐于奉献、善于创新),心怀坚定的马克思主义信仰和中国特色社会主义信念,具有较高的思想政治教育理论素养,富有良好的职业素养与教育情怀,拥有扎实的基础理论、系统的专业知识和合理的知识结构,具备较强的教育教学能力的中学思想政治课骨干教师。

(二)主干学科与核心课程

主干学科:马克思主义理论、教育学

核心课程:马克思主义哲学、马克思主义政治经济学、科学社会主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系、马克思主义发展史、思想政治教育学原理、思想政治教育学方法论、比较思想政治教育、中国共产党思想政治教育史、伦理学、中国共产党历史。

(三)在读生规模

我院目前在读本科生共315人,2021级86人,2022级78人,2023级85人,2024级66人。

(四)本科生生源质量

2024年,我院计划招生65人,实际招生64人,实际报到64人。实际录取率98.46%,实际报到率98.46%。

二、师资与教学条件

(一)师资队伍

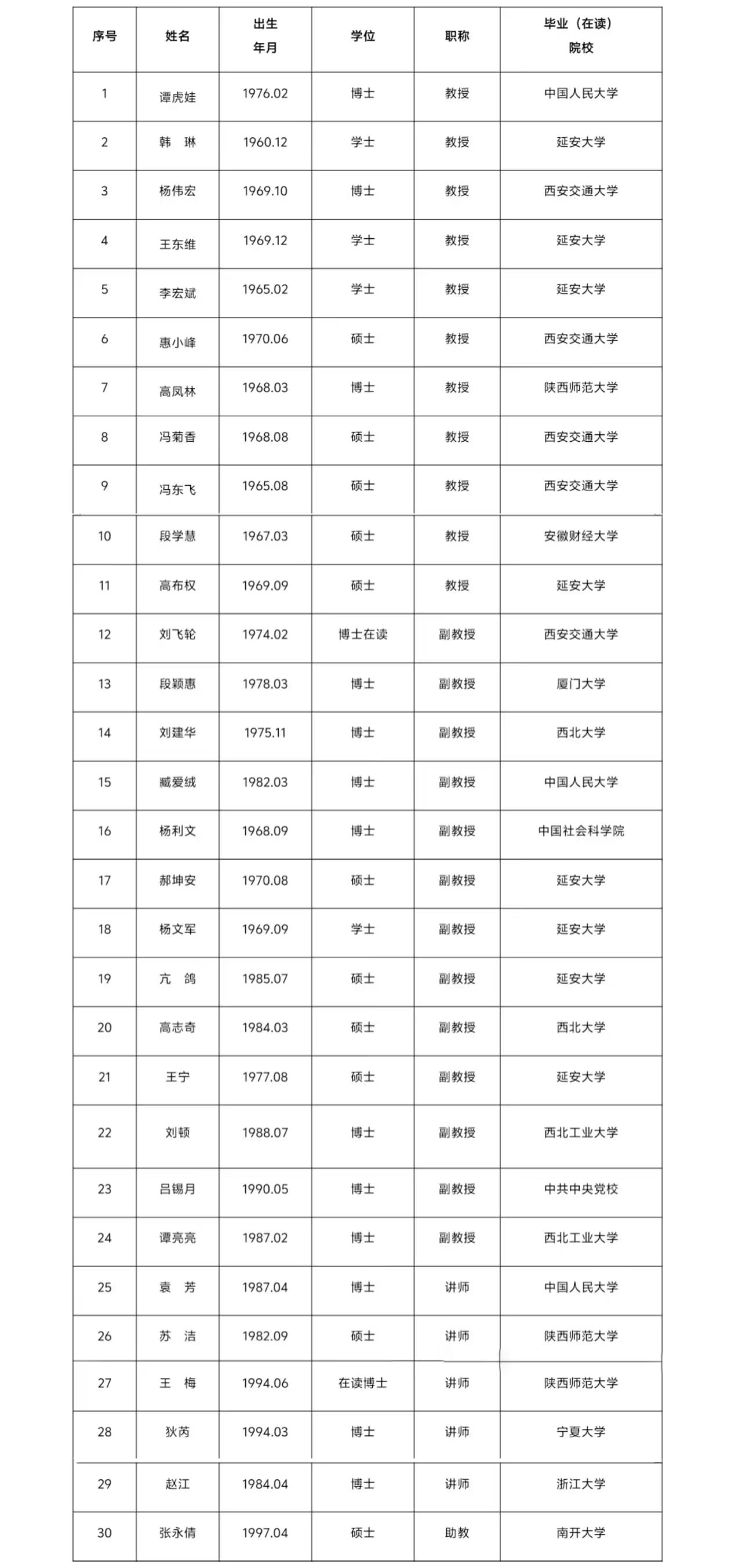

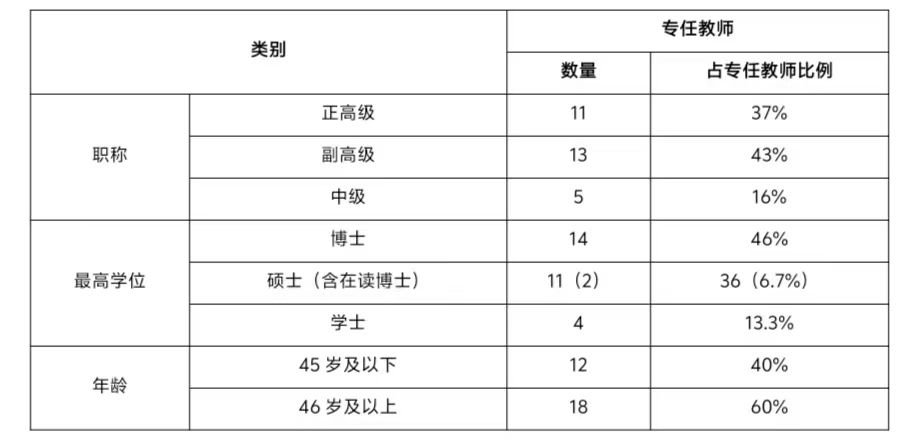

本专业现有专任教师30人。其中教授11人,副教授13人,讲师5人,助教1人。全日制在校本科生315人,生师比10.5:1;副高及以上职称占教师总人数的80%,其中二级教授2人,三级教授4人,省级教学名师3人。

从学历结构来看,本专业教师毕业于中国人民大学、中国社会科学院等国内著名高校科研院所,学缘呈多样化(见表1)。30名专任教师中,25人具有硕博学位,占比83.3%。其中硕士11人(占比36.7%),在读博士2人(6.7%),博士14人(46.7%)。后备力量较充足,45岁以下教师(1977年及以后出生)12人,占比40%,能够满足专业教学和可持续发展的需要(见表2)。

表1 马克思主义学院思想政治教育专业专任教师名单

表2 马克思主义学院思想政治教育专业专任教师队伍结构一览表

(二)本科主讲教师情况

本学年高级职称教师承担的课程门数为50,占总课程门数的70.42%。

正高级职称教师承担的课程门数为14,占本学年承担课程的高级职称教师数的30%。

副高级职称教师承担的课程门数为36,占总课程门数的51%。

我院有省级教学名师3人,主讲本科课程的省级教学名师2人。

三、教学建设与改革

(一)专业建设

我院思想政治教育专业获批国家级一流专业建设点;

我院专业带头人人数1人,具备高级职称1人,占比100%。

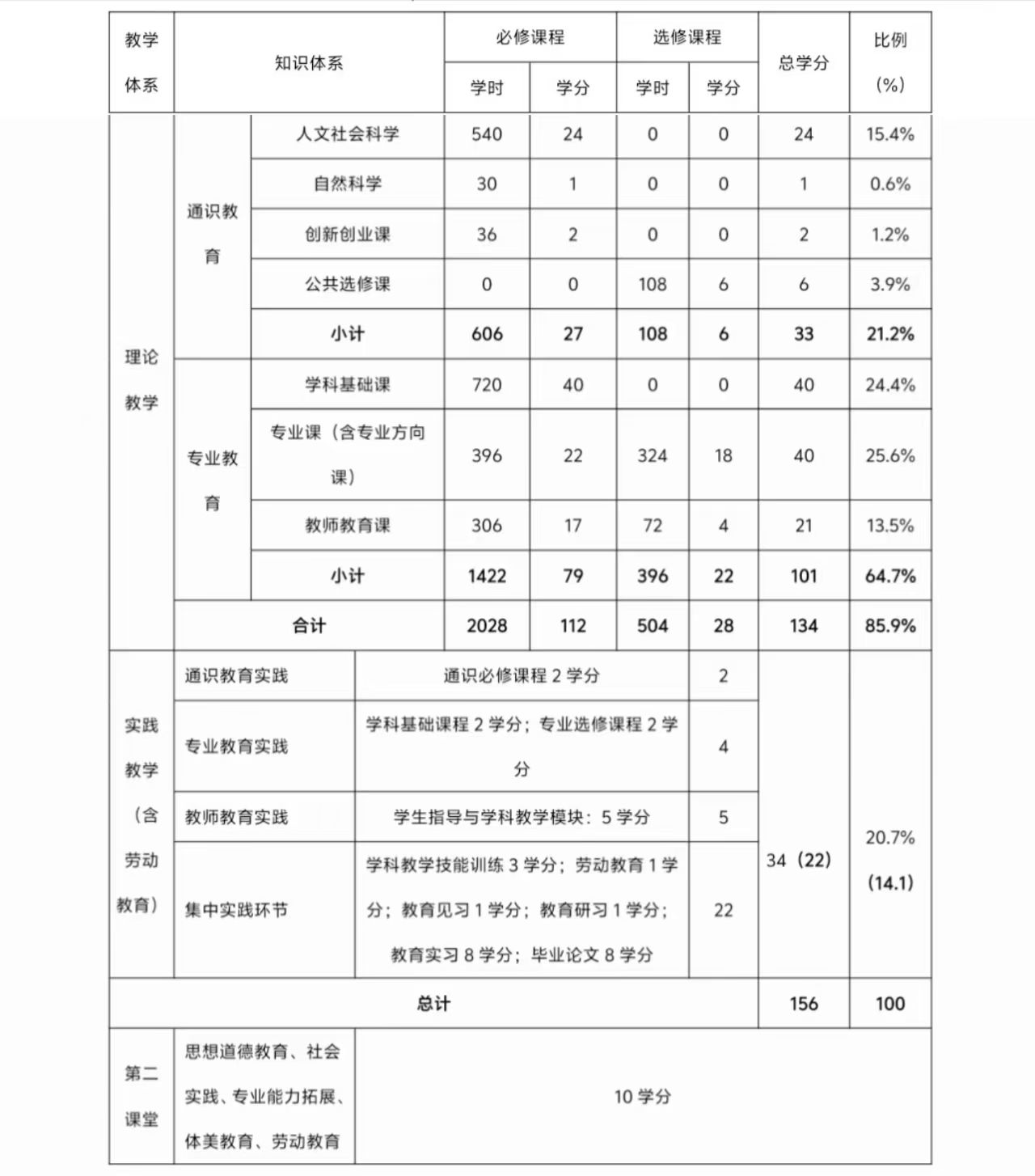

2021版本科培养方案中,我院课程结构学分统计如下表所示。

(二)课程建设

我院在“师范类人才”培养的基础上,共设置课程78门,其中公共必修课17门,专业必修课30门(其中专业基础课模块13门,专业主干课模块8门,教师教育模块9门),专业选修课31门(其中专业知识模块21门,特色模块5门,教师教育模块5门)。

(三)实践教学

1.本科生毕业设计(论文)

2024届毕业论文,我院26名教师共提供课题数92个,通过学生自主选题后,23位教师参与2024届本科毕业论文指导工作,其中教授2人,副教授13人,讲师8人,上述教师中博士学位有14人。

2.实习与教学实践基地

我院现有专业见习基地6个,本学年共接纳学生86人次;

现有教育实习基地42个,本学年共接纳学生68人次。

(四)教学改革

学院教师积极申报各级各类教改项目和教学成果奖,获批率创历史新高。高布权教授、韩琳教授、杨伟宏教授、王东伟教授参与的《延安精神“一体两翼”铸魂育人体系的构建与实践》获得国家级教学成果奖二等奖;张金锁、高布权等《延安精神“一轴二主三维四驱动”资政育人模式探索与实践》获得陕西省教学成果特等奖;谭虎娃、亢鸽、袁芳等参与的“多元协同、红专并进、三轮驱动——延安红色文化育人课程体系的构建与实践”荣获陕西省教学成果特等奖;谭虎娃教授、高布权教授参与的《地方高校用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人体系的探索》获得陕西本科和高等继续教育教学改革研究项目重点攻关项目立项;高凤林教授主持的《新时代用延安精神熔铸师德师魂的探索与实践》获得2022年度陕西省教师教育改革与教师发展研究项目立项;获批陕西省“大思政课”建设项目2项;获批陕西省委宣传部思想政治理论课精品课程建设专项1项。申报延安大学教学改革研究项目4项,其中马慧芳主持的《基于问题导向的<中国近现代史纲要>专题式教学研究》、刘顿主持的《高校教师思想动态评估与课程思政引领研究》、袁芳主持的《后疫情时代下高校思政课现场教学的优化与延伸研究》3项获得本年度立项;申报延安大学资政育人项目6项,获批5项,超额完成申报任务。臧爱绒的《中国共产党“靠实事求是吃饭”》、王梅的《中国共产党纲领建设略说》、苏洁的《道德义务》入选延安大学“课程思政”教学改革优秀案例。王梅、段颖惠两位老师获得陕西省思政课教师大练兵“教学能手”称号;臧爱绒、亢鸽、郝坤安三位教师分别获得西北联盟思政课教师教学展示活动二等奖、三等奖;苏洁老师获得延安大学课堂教学创新大赛一等奖。冯菊香教授团队主持的《领导学》课程获得延安大学第一批课程思政示范课程和教学团队建设立项;李晓有老师主持的《马克思主义基本原理》线上课程获批校级一流课程,并正在申报陕西省一流课程。

四、专业培养能力

(一)培养目标

毕业 5 年后, 能够达到以下预期目标:

1. 师德高尚、乐于奉献:贯彻党的教育方针,积极践行社会主义核心价值观,坚持立德树人理念,信念坚定、求真务实、敢于担当、乐于奉献,具有深厚的教育情怀、高度的职业认同感和师德素养。

2.知识全面、精于教学:掌握思政学科核心素养内涵,能够将所学知识转化为教育教学实践,具备较强的教学能力和教学研究能力,善于创新,具备骨干教师的综合素质。

3. 知行合一、善于育人:能够将学科育人、管理育人与合作育人有机结合;善于在思想政治教育教学中进行育人活动;具备较强的教育教学管理能力,胜任班主任工作,能够有效开展综合育人活动。

4. 学会发展、勇于创新:具备终身学习和专业发展意识,了解国内外教育教学发展动态,并能与自身教学实际相结合,解决教育教学中遇到的实际问题;具有团队协作精神,具备良好的沟通合作能力。

(二)教学条件

1.经费保障

专业建设经费满足培养需求,教学日常运行支出占生均拨款总额与学费收入之和的比例不低于13%,生均教学日常运行支出不低于学校平均水平,生均教育实践经费支出不低于学校平均水平。教学设施设备和图书资料等更新经费有标准和预决算。

2.设施保障

教育教学设施满足培养要求。建有中学教育专业教师职业技能实训平台,满足“四字一话”、微格教学、实验教学等实践教学需要。信息化教育设施能够适应师范生信息素养培养要求。建有教育教学设施管理、维护、更新和共享机制,方便学生使用。

3.资源保障

专业教学资源满足培养需要,数字化教学资源较为丰富,使用率较高。生均教育类纸质图书不少于30册。建有中学教材资源库和优秀中学教育教学案例库,其中现行中学课程标准和教材每6名实习生不少于1套。

(三)人才培养

1.专业培养目标明确

人才定位:具备较强的教育教学能力的中学思想政治课骨干教师;立足陕北,面向陕、甘、宁、蒙、晋毗邻地区,辐射全国。

职业能力特征:具有延安精神特质(信念坚定、求真务实、敢于担当、乐于奉献、善于创新),心怀坚定的马克思主义信仰和中国特色社会主义信念,具有较高的思想政治教育理论素养,具备良好的职业素养与教育情怀,拥有扎实的基础理论、系统的专业知识和合理的知识结构。

2.特色育人体系

建校87年来,延安大学始终坚持把延安精神作为立校之本、育人之魂,构建了延安精神“一体两翼”育人体系。马克思主义学院依托延安红色文化资源禀赋优势,形成了“延安精神+大思政+小思政”的育人模式和鲜明特色。

延安大学坚持用延安精神办学育人,将延安精神育人全面融入人才培养方案,形成了延安精神“一体两翼”大思政育人体系。所谓延安精神“一体两翼”育人体系是指以课堂教学为主体,以体验教学和践行活动为两翼。课堂教学包括思想政治理论课、专业课渗透延安精神和开设延安精神选修课,其目的在于深度阐释延安精神的内涵价值,增强课堂教学的说服力,重在解决学生“知”的问题。体验教学包括革命旧址现场体验,开展“读、唱、演、写”等活动,重在解决“情”的问题。践行活动包括志愿服务、资政育人等活动,促使学生实现由“知”“情”向“意”“行”的转变,以实际行动传承延安精神。

马克思主义学院坚持以立德树人为导向,积极推进延安精神“一体两翼”大思政育人体系与思想政治教育专业(简称“小思政”)有机结合的教育教学改革,探索价值引领、知识传播与能力培养同频共振的有效途径,从而形成思想政治教育专业延安精神“一体两翼三驱动”育人模式和鲜明特色。所谓延安精神“一体两翼三驱动”育人模式,即通过红色课堂赋能、校园文化注能、社会实践强能作为“三种驱动力”,实现延安精神“一体两翼”育人体系与思想政治教育专业有机结合与落地生根。

五、质量保障体系

(一)学院领导情况

我院现有领导7名,其中高级职称6名,占比85.7%。

(二)教学管理与服务

我院现有教学管理人员3人,其中高级职称2人,占比66.66%;硕士及以上学位2人,占比66.67%。

(三)学生管理与服务

我院现有专职本科生辅导员3人,按本科生人数315计算,学生与本科生辅导员的比例为105: 1。

专职辅导员中,具有研究生学历的3人,占比100%。

(四)质量监控

学生评教覆盖面为100%,其中评价结果为良好以上的占100%。

六、学生学习效果

(一)毕业情况

2024届共有本科毕业生92人,实际毕业人数92人,毕业率为100%,学位授予率为100%。

(二)就业情况

截至2024年7月1日,学院应届本科毕业生总体就业率达87.5%。考研31人,考取选调生1人,占总人数的34.8%,本专业(师范类)考取教师资格证67人,考取率98.5%,其中39人从事教育工作,占比57.4%。

(三)转专业与辅修情况

本学年,转专业进入我院学生共23人,其中平级转专业19人,占我院23级在校本科生人数比例为27%。

七、特色发展

(一)形成的特色

马克思主义学院坚持以立德树人为导向,积极推进延安精神“一体两翼”大思政育人体系与思想政治教育专业(简称“小思政”)有机结合的教育教学改革,探索价值引领、知识传播与能力培养同频共振的有效途径,从而形成思想政治教育专业延安精神“一体两翼三驱动”育人模式和鲜明特色。

1.红色课堂教学赋能:通过在延安杨家岭革命旧址、枣园革命旧址、延安革命纪念馆、学习书院等地建立实践教学基地,让学生体验延安故事,实现学生对延安精神的“认知”,筑牢学生的“精神家园”。培养学生“延安精神+专业精神”素养,强化学生在中学政治课堂教学中,从发扬优秀传统文化、弘扬爱国主义精神的基本点出发,有机将“延安精神”与中学政治教学、社会热点等相结合,加强学生的爱国主义热情及人文情怀,培养学生结合教材内容背后的部分进行挖掘,将核心素养教学更外部化地表现出来,以此加强学习效果。

2.校园文化注能:培养学生的教师“情怀”。通过校史馆、博物馆、楼宇文化等红色载体以及圣地红网、“小红专”、圣地青马工程站等红色网络平台,让学生感受红色文化中的奉献意境,从而潜移默化地培育学生的教师情怀。

3.社会实践强能:锻炼学生的从教“行为”。鼓励老师带领学生走进基层和校园,开展见习活动、实习活动以及暑期社会实践活动,加深学生的从教体验,助力学生践行教师角色。为此,学院通过《延安大学思政课融入延安精神教育教学改革实施方案》《延安大学现场教学活动实施规范》《延安大学教育实践活动实施方案》等一系列制度文件,确保思想政治教育专业延安精神“一体两翼三驱动”育人模式落地生根。

4.育人效果显能:首先,学生理想信念更加坚定。学生自发成立了“延安精神宣讲团”等社团不定期开展社会服务活动,有80%以上的学生提交了入党申请书。其次,用延安精神融铸师魂成效显著。初步统计,80%以上的毕业生到陕北或志愿赴西藏、新疆等边远地区从事教师工作。再次,教育教学技能得到充分肯定。本专业不仅培养了一大批“下得去、靠得住、用得上”的具有延安精神特质的时代新人,而且也为陕北培养了一大批特级教师、省级学科带头人和教学能手。

(二)形成的优势

1.区位资源优势

延安大学位于革命圣地延安,光照千秋的延安精神以及厚重的红色文化教育资源与思想政治教育专业在育人中具有价值的契合性。同时,学院借此建成了《延安时期红色文献数字研究平台》,实现了红色资源的数字转化与教研便捷利用。

2.师资力量优势

学院专业教师30人,其中二级教授2人,三级教授3人,博导5人,全国五一劳动奖章获得者1人,教育部马克思主义理论专业指导委员会原委员1人,全国师德师风建设专家委员会委员1人,全国优秀社会科学普及专家1人,陕西省宣传思想文化系统“六个一批”人才1人,陕西省“特支计划”领军人才2人,陕西省教学名师3人,陕西省师德标兵2人,陕西省“巾帼标兵”1人,陕西省教书育人楷模1人,陕西省高校青年人文英才支持计划3人,享受三秦人才津贴2人。学院教师队伍年龄、学缘结构合理,均有着积极向上的职业追求,立德树人的教育情怀,多名教师在全国或陕西省高校思想政治理论课教学展示中获奖。

3.学科支撑优势

学院把马克思主义理论学科建设与研究宣传延安精神结合起来,形成了鲜明的学科特色。2023年在第五轮全国马克思主义理论学科评估中评为B-,2019年马克思主义理论学科获批为“陕西省一流学科”,2021年马克思主义理论学科在 “软科全国最好学科排名”中进入前30%。2024年思想政治教育专业在软科专业排名B+ (全国排名第70位)。2022年学院获批陕西省重点马克思主义学院。

近年来,学院聚合了“教育部人文社会科学重点研究基地‘中国共产党革命精神与文化资源研究中心’”等七个高层次研究中心,承担了“延安时期未刊文献资料收集、整理与数据库建设”等重大或一般国家社科基金项目14项,教育部重大或一般项目14项,省级项目26项;先后出版《延安精神新论》等专著12部,在《马克思主义研究》等期刊上发表核心论文150余篇,获得了陕西省第十四次哲学社会科学优秀成果一等奖等多次奖项,由此为开展思想政治教育专业奠定了深厚的学科基础。

4.教育改革优势

(1)建成了以延安精神为轴心的红色课程体系。在思想政治教育专业“国标”课程体系之外,开设了《党中央在延安十三年》等8门特色选修课程,出版了《高校思想政治理论课教学案例集——延安精神:实现中国梦的强大精神动力》等教材及教辅资料12部。2013年《中国共产党史》成为第三批国家精品资源共享课;2021年《延安精神筑梦红色青年》成为国家级一流本科课程,2022年8月,获批为陕西省第二批重点马克思主义学院,2024年《马克思主义基本原理》获批陕西省一流课程。

(2)全面助力学生为师技能全面发展。学院十分重视学生专业技能的提升,积极探索探究式、参与式、互动式等教学方法,构建由学长导航专业导论、学业导师、技能实训、专业见习、教育见习、教育研习、教育实习、毕业论文等环节构成的实践能力培养体系,通过社团活动、延河论坛、基础教育大讲堂、教学专题讲座、教育技能比赛等课外活动,培养教师职业技能与教学基本功。组织学生参加各级师范生教学技能比赛、学科专业竞赛以及文化活动,以赛促学助力师范生的培养,全面促进学生专业素养和专业技能提升。

(3)承担了以创新为取向的教学改革项目。学院教师坚持以问题为导向,积极承担专业教育教学改革。2019年,承担教育部示范马克思主义学院和优秀教学科研团队建设项目《西部地区红色资源在思想政治理论课建设中的开发与利用研究》《习近平新时代中国特色社会主义思想有机融入“思想道德修养与法律基础”课教学研究》,2018年,承担教育部第二批产学研项目《延安大学思政课延安红色资源教学案例库建设与应用》;2019年,承担陕西高等教育教学改革研究重点项目《地方高校“四环两翼一体 ”教学质量监控体系的研究与实践》、陕西高等教育教学改革研究《地方高校师范专业多元一体》;2022年,承担陕西省级重点攻关项目《地方高校用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人体系的探索》等一批高质量、有特色的思想政治理论课程和教改项目。

(4)获得了一批高层次的教育教学成果。2017年“‘小红专’-大学生思政教育‘指尖’上的课堂”获得第三届全国“互联网+”大学生创新创业大赛银奖; 2018年“高等学校红色文化‘一体两翼’育人体系的构建与实践”获得陕西省教学成果特等奖;2020年“延安红色文化育人的实践路径探索”获得陕西省教学成果特等奖;2022年“延安精神‘一轴二主三维四驱动’资政育人模式探索与实践”获得陕西省教学成果特等奖。2023年,“延安精神‘一体两翼’铸魂育人体系的构建与实践”荣获国家级教学成果奖二等奖。2024年,“多元协同、红专并进、三轮驱动——延安红色文化育人课程体系的构建与实践”荣获陕西省教学成果特等奖。2024年,“小红专”——大学生思政教育方式创新的探索与实践”荣获陕西省教学成果二等奖。

八、存在问题及改进计划

(一)一流课程建设工作有待于进一步提升

本学年,教师在申报校级、省级一流课程方面积极性不高,主要原因是因为团队建设不够,单打独斗很难建设好一门课程;思政课教学工作量较大限制了教师在一流课程建设方面的投入。今后,学院将重点培育,逐门打造,加大投入,通过引导、指导、培训等方式,组建团队进行一流课程建设,力争建成一门线上一流课程。

(二)教材建设工作需进一步加强

由于所有思政课教材均必须使用马工程教材,专业课教材中也大部分都使用马工程教材,所以教师在教材编写方面积极性不高。今后,学院将以项目为导向、以经费为保障鼓励激励教师开展专业课教材、基础教育教材、教学辅助教材的研究和编写工作,为我院教材编写和教材奖项的申报奠定坚实基础。