撰稿:孙雨晴 初审:闫莉莉 复审:赵海龙 终审:张彬

有志者,不以山海为远;

怀梦者,敢赴群山之巅。

在延河之滨、宝塔山下,共赴一场金秋之约。

延安大学马克思主义学院

迎来首届博士研究生入学!

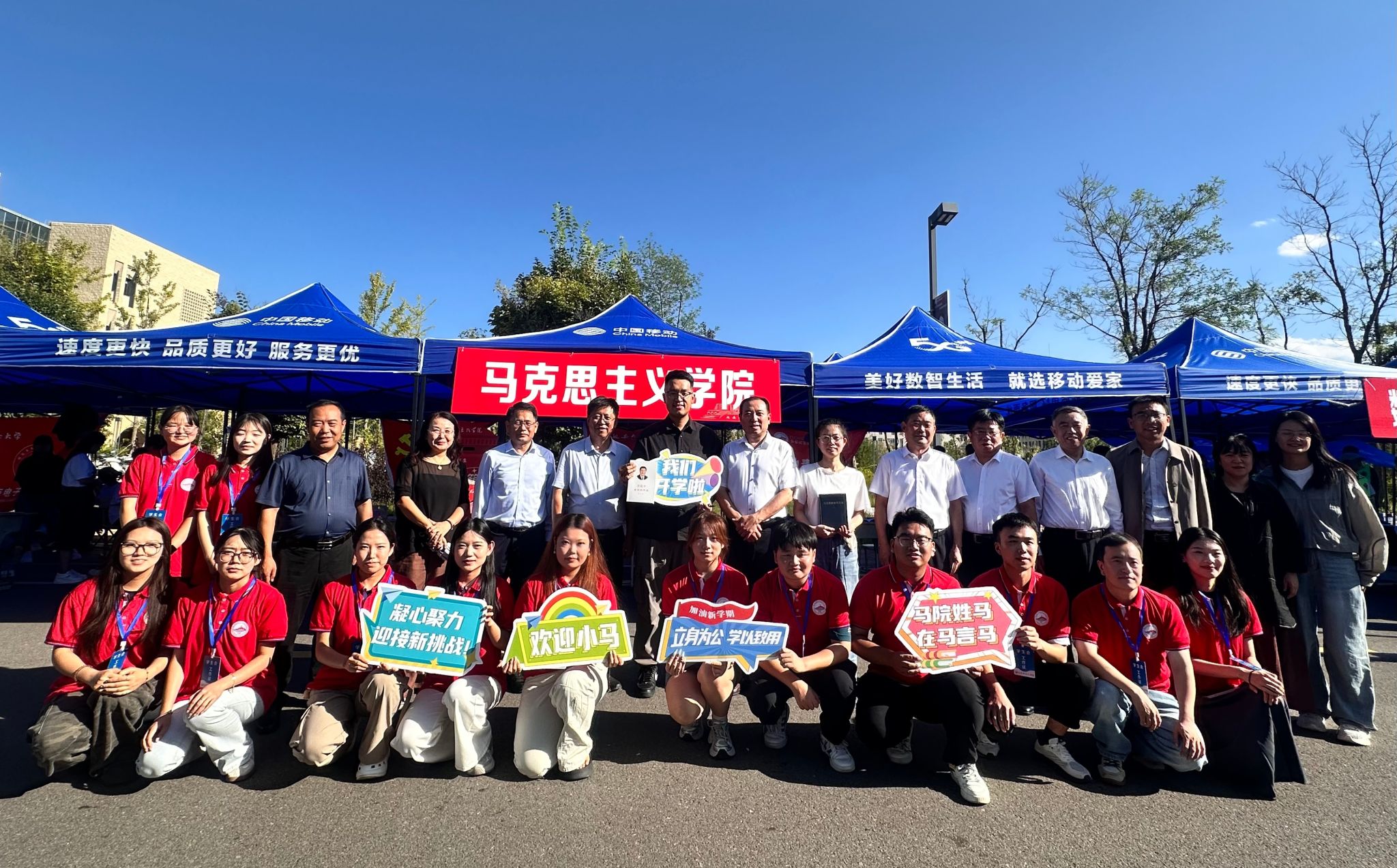

我院以热忱之心迎接博士生新生报到。报到现场,学院精心布置现场,指示牌清晰明了,志愿者们热情洋溢,为新生们提供全程引导。从入学手续办理到住宿安排,每一个环节都有人专门负责,细致周到,让新生感受到温情与关怀。

温情关怀暖迎新

校领导亲临现场,对首届博士生的到来表示热烈欢迎,并鼓励他们在延安大学马克思主义学院这片学术沃土上,潜心钻研,勇于创新,为马克思主义理论的研究与传播贡献自己的力量。随后,校党委书记高子伟教授为博士生赠书并签字留念,这一本本承载着期望与祝福的书籍,将成为博士生们在学术征程中的珍贵激励,激励着他们在知识的海洋中不断探索,书写属于自己的学术篇章。

交流暖语盼共进

学院领导也纷纷前来慰问首届博士生。院党委书记张彬老师、院长高布权老师、院党委副书记赵海龙老师等领导与博士生们进行了深入交流。领导们表示,学院将为博士生们提供良好的学习和科研环境,全力支持他们的学术研究工作,希望他们能够尽快融入学院大家庭,与学院的师生们共同进步。

砥砺前行向未来

新生代表在发言中表示,定当珍惜机遇、勤勉治学,不负学校与学院的培养与期望。

鄢汇琳:

从收到博士研究生录取通知书的那一刻起,博士生涯,正式起航,兴奋与期待交织,与硕士阶段相比,博士阶段的学习更强调自主性和创新性,研究深度与广度都需大幅提升,课程学习不仅是知识积累,更是思维方式的重塑,也会促使我不断思考、探索未知。深知前方艰难险阻,挑战也才刚刚开始,既然轻舟已至,那便静候万重山来,破土而出的种子,也会继续成长,就像我每一次的主动选择,不会后悔,求学路上的坎坷曲折以及一路的颠沛流离,我也会更加珍惜,那些不期而遇的美好,它们足够珍贵,所有吃过的苦都会化作前进的动力,未来,我将继续努力,始终保持对科研的热情,我相信:“梦虽遥,追则能达;愿虽艰,持之可圆”。

齐朝阳:

重新踏进延安大学的校门,我已经是一名博士研究生了,看着熟悉的校园,可爱可亲的老师感慨不已。在这里我度过了充实有趣的三年研究生生涯,结识了志同道合的挚友,认识到了马克思主义理论的底蕴与魅力,也是在这里坚定了我考取博士研究生的信念。“笃志前行,虽远必达”,在学习和生活的过程中,只要坚定自己的目标,总会在峰回路转中收获属于自己的惊喜与幸福。在未来,我将继续秉承立身为公、学以致用的校训,踏实做好科研,将理论与实践相结合,将自己所学回馈社会,做有责任有担当的青年先锋。

廖嘉豪:

十年校训浸润于心,博士之路既是新起点,更是践行初心的延续。再次回到母校,期待自己未来在科研上,能与师长在思维碰撞中闪耀火花,和同学在问题争论中明晰方向;实践中,能将课题扎根现实土壤,用专业知识回应社会需求;生活里,能在学术之外找到平衡,在烟火气中积蓄前行力量。未来的前进道路上,愿自己能以赤诚之心深耕学术,以务实之举回馈社会,在科研的精进、实践的淬炼与生活的滋养中,让“立身为公、学以致用”的信念愈发坚定,最终成长为既懂钻研、又接地气的追光者。

崔 苗:

延安大学是我的母校,在这里我度过了充实愉快的大学时光。如今,我又重返校园,成为马克思主义学院的博士,倍感荣幸。博士生涯既是一次知识探索之旅,也是一场学术修行。站在新起点新征程,我会继续秉承立身为公、学以致用校训,坐好冷板凳、吃得苦中苦,力争产出高质量学术成果。

此次首届博士生的入学,标志着学院在人才培养方面迈出了新的一步,对于提升学院的学术影响力和社会服务能力具有重要意义。学院将以此次为契机,进一步加强师资队伍建设,优化学科布局,提高人才培养质量,为推动马克思主义理论的创新发展做出更大的贡献。

期待博士研究生们在马克思主义学院赓续红色血脉,铸就理论高峰,续写时代华章!